2020/1/12追記:月刊誌「検査技術」の連載の#37「従来の超音波理論の問題」としてより最新の話を載せています。こちらを参照ください。また、

http://www.i-sl.co.jp/technicaldoc.html

に追って、改定した文書を掲載予定です。

ここでは音(超音波、弾性波)に関して、一般に知られている事(常識)の間違いに関して述べる。

1) 音源の近くの音場の荒れ(近距離干渉帯)

2) ゼロ輻射角

3) エッジ波

4) 超音波は指向性が良い

5) 音の減衰

6) 探触子の角に関して

注意:時間が無いのとセッカチの為、書いたら見直していません。誤字脱字はお許し。

1) 音源の近くの音場の荒れ(近距離干渉帯Fresnel's

interference zone)

音源の近くの音場の荒れがあると書物には書かれ、例えば超音波非破壊検査では、近距離での検査はしない方が良いとしている。

実際に音場を計測するとあれは観測されない。

電波に関しても1970年頃の学生運動盛んなころに、開口近くは電磁場が荒れていて、複雑と言う話があった。

当時、暇を弄んで、シェルクノフの電磁波論など原著を読んで色々考えたが、電磁場が荒れると言う結論には至らなかった。

超音波を大学4年で専攻した時もどうせ電波と同じで根拠が無いと思いつつ卒業し、入った会社が超音波で有名なドイツ・クラウトクレーマー社の日本の代理店。

最初の3月は修理屋(サービスマン)で、超音波探傷器、肉厚計の修理をしていて、気が付いた。

この回路だと、受信時に音場が凸凹するように計測される。回路が微分回路に成っていて、実際の音波の高周波成分を観測している。

一方超音波の専門書、非破壊検査の講習会テキストには観測される電圧は音圧に比例すると書かれている。

これが間違いの元かなと思った。

(いつも思うのだが、科学は宗教と同じで、教祖の言った事を正しいものとして繰り返し唱えているうちに、それが本人の真実になって、疑いもしない。)

殆どの専門書に「一度超音波ビームが絞られてから再び広がる」「振動子の近傍は近距離干渉帯と呼ばれ…」と書かれ次の様な図が掲載されている。

所が何処を見ても、実際の計測データが無い。

クラウトクレーマー社製の超音波センサーのデータブックを見つけ、見たら近距離は点線。それも直線で凸凹が無い様な感じで書かれている。

様は学者の良く言えば創造で、悪く得言えば捏造ではないかと思って、自ら測ったら案の定何もない。

振動子の圧電素子は電圧がかると単に伸び縮する。本にも、シリンダーのピストン運動と同じと書かれている。小生もそう考えても問題ないと思う。

造波機能のあるプールに行って、造波器の近くで波が凸凹なんてしていない。

単に前後にするのに、上図の振動子面の凸凹は何だ!

探傷機で波形を測っても、上ほどひどくない。少し凸凹するだけ。

受信をオシロスコープ直接にしたらやはり、何もない。完全に平坦。

勉強が嫌いな小生。我慢して専門書を真面目によんだら、多くの人がどうもホイヘンスの原理を元にしている事に気が付いた。

ホイヘンスの原理は高校程度で習うので、知っていると思うが、波面の位置の原理。光のフェルマーの定理に似ている。

あくまで位置に付いての理論だが、どの本も音圧まで拡張している。

ホイヘンスの原理の物理的意味なない事判ってない。

ピストン運動する音源の各点から出る音が円形に広がるとしている。馬鹿はこの程度の事しか考えない。

ニュートン力学によると第一則が慣性の法則。前後に運動する質点は前後に動くだけ。音圧は直線的に伝わる。

波動方程式を解いても同じ結果になる。当たり前、ニュートン力学を元に波動方程式は導びかれる。

振動面を原子のサイズまで分割し、媒質を単純化する為立方格子の結晶と考えれば、振動子の前の原子=点音源は前後運動する。

前後運動はニュートンの第二法則で保存されなければならない。所がそこで前後運動以外の運動も発生すると考えている人が多い。

また、“重ね合わせの理”で音圧の合成計算できるのは、それぞれの音源が独立である必要がある。これは簡単に証明できるし、周知の事柄。

これを無視し、独立でないピストン運動の各点を独立にしてしまって計算している。理論の一つ一つの段階が物理の常識に照らし合わせて問題ないか熟慮に欠ける。

多くは中学程度の物理を理解せず、覚えて成績が良かったので、“おれは物理が得意”と勘違いしている。

色々大学の先生と付き合うと中学程度の物理を理解している人は意外と少ない。覚えているだけの人が多い。

それに自ら気が付き東大の数学の教授を辞めて弁護士になった人を知っているが、彼は大したものだ。

多くは自らの評価が出来ないでいる。気が付いても企業では使い物にならないので居座っているのかも。

また、そんな人を教授にした大学の体制も如何なものか?

学長とも付き合った事もあるが、話が上手い政治力がある人が主で、学術的に優秀な人は稀。

また、過去の実験理論が正しいか実験する人も極少ない。一寸実験すれば、簡単に白黒わかるのに。

小生は他人や書物を鵜呑みにしない性分で、殆ど全て実験する。実験装置も最初は必ず自作する。

打ち合わせミスでとんでもない実験をしてしまう恐れを避ける為である。

研究費があまりに少なく(数百万円と聞く)何も出来ないでいる可能性もある。

小生はそれが嫌で、企業に入った。自分で稼げば、稼いだ分使える。

振動子が伸び縮すると考えるのは、厳密性に欠ける。

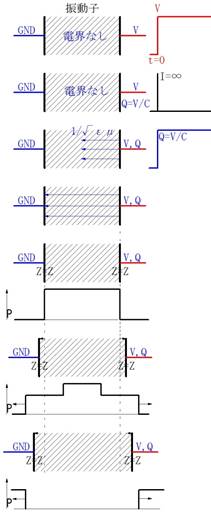

以下は振動子からの音の発生原理図。前後に音響インピーダンスの同じ材料を置いてステップ状電圧を加えた場合の図。

ポイントは音が振動子内部で発生し、それは均一=平面波で、出るに従って厚さが増える。暇が合ったら考えて欲しい。

振動子内部で平面音波が発生し、材料に伝わる。

ある材料から別の材料に音が伝わる時、境界近傍の音場は凸凹になると、書物は言っている様なもの。

境界伝播では凸凹の話は一切ない、明らかに矛盾する。

平面波と言う均一な音場はエントロピーの高い状態。

それが、エントロピーの低い凸凹になるには、外部からエネルギーが必要。

しかし、何のエネルギーも与えられていない。

熱力学第三法則が正しいとすると、近距離干渉帯は存在しない事になる。

熱力学第三法則に従って、振動子から出た音は単に拡散し、よりエントロピーの高い状態になろうとすると言うのが正しい結論となる。

従って、振動子からの音より強い部分は出来ないし、周りから外に向かって音が拡散すると考えるのが自然。

と言う事で「近距離干渉帯」は学者の捏造という結論。

もともと近距離干渉帯は小生が生まれる前からの話で、その当時の計測技術を考えると仕方ないとも言える。

当時は捏造では無く、そのように測定されたとも考えられる。当時実験には水晶振動子が使われたと思われる。

その場合は感度が低く、音圧を測る場合、同じ程度の共振周波数のセンサーで、それも狭帯域アンプで増幅しないと十分な計測が出来なかったであろう。

また、感度を得る為、ユニモルフ的に振動させ分割振動していた可能性もある。昔の事なので、どうして間違ったデータになったかはわからない。

狭帯域と言う事は微分(低域カット)も積分(高域カット)もしているので、なんだかわからない結果が出る回路。多くは特定の現象が強調される。

最近は、この捏造?を信じて、それを発展させる学者が多く、更に自覚症状の無い捏造が続く。

ホイヘンスは小生と同じ技術者。学者相手に色々なものを作って売って生計を立てていた。

確か例えばトーションバー、ゼンマイとか彼の発明とうろ覚えです。

どちらかと言うと機械屋でコンパスは日常使っていたのでしょう。従って、円弧の包絡線と言うアイデアは直ぐに思いつく。

ホイヘンスの代わりに言う「バカ者ども、俺の理論をマトモニ使え」

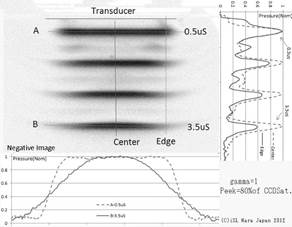

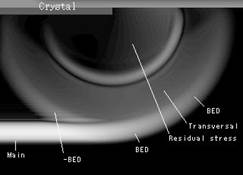

終わりに四角の振動子から出る音を可視化装置で確認したものを示す。

ただ単に平面波が振動子から出て、周りから拡散している様子が判る。

前に書いた「音源の近くの音場の荒れ」で判る様に、音は単に広がるだけ。従ってゼロ輻射角は無い。

前の一般的間違いの続きの話を別の視点で話そう。

振動面を点音源に分割して、重ね合わせの理で計算する手法は、それぞれの点音源が独立の時に使える。独立でないとき使ってはいけない。

大半はこの間違いをしている。

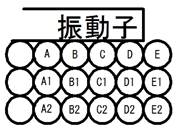

細分化して、原子一個まで振動面を分割したとする。簡単にする為、媒質は立方格子の結晶とすると、振動子に接している原子は振動子に垂直な力を受ける。

この慣性力はニュートンに第二法則で、次々に伝播していく。慣性力は方向を持ったベクトルで、方向と大きさの両方が保持される。

素粒子の世界でもこの慣性力は保存され、保存されない例はいまだ見つかっていない。

図で振動子に叩かれたAはA1を叩き、A1はA2をと単純に伝わる。

ビリヤードで球が沢山一列に並んだ状態を想像しよう。端の球を叩けば先端が飛び出す。他の方向には行かない。

仮に直線に並べてでない場合は球が左右に分かれ、両方の慣性力の合計は変わらない。結局最初の球の慣性力のままと言う事。

これを同じ様に伝わっていく。

話しを複雑にしない様に立方格子で直線にならんでるので、

BもCも同様に伝わる。DEは境界でD列とE列に速度差があるので、Dによって少しEは動かされると同時にDは動きが鈍くなる。

D列の動きが鈍くなると、C列にも影響する。

と言う事で、前の四角の振動子の伝播挙動の図も説明できた。

気体や液体ではDとE列の間では所謂摩擦と呼ばれる拡散現象で振動子の前のエネルギーが広がっていく。

因みに、原子同士は主要な質量の原子核の運動量と電子による原子間結合の位置ポテンシャルを交換しながら伝播していくので、質量球とバネを並べたイメージと全く同じ。

でも、測定すると少し凸凹がある。

これは次項のエッジ波が関係する。

点音源からの音を有限長受信面で受信する計測では、ゼロ受信角が発生する。振動子面のある点と他の点で位相が逆転する事があるから。

また、後面が解放又は後ろからの波が前に伝わってくる様な構造では発生する。

例えばスピーカがそうだ。密閉型で低周波を伸ばすのが難しいので、スピーカには後面又は前面に穴が開いている。ここから逆位相の音が発生し、位置に依ってはスピーカ表からの音と干渉する。

振動部軸に対象に干渉が発生しないので、所謂ゼロ輻射角と異なる事は判るであろう。

探触子でも保護膜など有ると、それが縦振動の方か横振動して、あらぬ方向にあらぬ位相の波が発生する事があるが、これは上記の話と違う。

3) エッジ波

音は歪と言うポテンシャルエネルギーと物の慣性エネルギーが交換されながら伝播していく。

水の比較的大きな波も高さと言うポテンシャルエネルギーと物の慣性エネルギーが交換されながら伝播していく。

水中の音波の伝播と波の伝播は殆ど同じと思ってよかろう。

音波は見えないので、目に見える波を観測しよう。

小さな人工の防波堤のある湾が良い。その入り口が小さい方が良い。

その入り口に入ってくる波を見ていると、入り口を通過した波は、波の外側水面が低いので、幅方向に崩れている様に見える。

1)で示した最後の図と同じだ。

4) 超音波は指向性が良い

超音波の特徴として、指向性が良く、真っ直ぐ進むと言うが、これは正確な表現ではない。低い周波数でも直進する。

その為、誤解を招く。正確には

「音は直進性があるが、平面状音源の場合、音源のサイズが波長に比べ相対的に小さいと音は拡散しやすい」が良かろう。

平面波は、そのまま直進して平面波のまま。球面波はそのまま直進して球面波のままなので、直進性が良い事が判る。

しかし、ドアの隙間などからの漏れ音の場合、音の波長に比べ隙間が狭いので、隙間から出た音は拡散する。直ぐに弱くなる。

だから、耳を近づけると良く聞こえる。

音はニュートン力学に従って単に慣性で進むので、直進しようとする。

面積の大きなスピーカは音が真っ直ぐ進む。45年前に72cm径のスピーカを当時の松下の研究所に作ってもらって鳴らした。

スピーカの前は音と言うより風が吹く。スピーカの前を移動しながら、指向性を調べると1kHz程度の音で可なり直線性が良い。

音速は340m/sなので、波長は34cm。この同程度の波長で直進性が良く聞こえる。

概略![]() の距離までそれ程広がらずに音は進む。この場合38cmで、それ以降はλ/D=約30度の指向角程度で広がっていく。

の距離までそれ程広がらずに音は進む。この場合38cmで、それ以降はλ/D=約30度の指向角程度で広がっていく。

スピーカの正面しか音が出ず、ステレオにしようものなら中央では弱い音になる。

一方家庭で使うスピーカは20cm程度。スピーカの前10cm程度から指向角90度程度で広がっていく。

超音波センサーと呼ばれるものは多くは30kHz以上。径が10φで30KHzだと、前記スピーカと指向角はそれほど変わらない。

300kHzになると、指向角が10度となって、可なり鋭いと言える。

市販スピーカでも高域用は10φで10kHz程度で比較的鋭くなる。それで、スピーカ前面を凸状にして初めから広がるように設計している。

スピーカの振動面の大きさは小さい方が指向性が広くなってどこに居てもステレオらしく聞こえて良いのだが、

低周波の大きな音を出せなくなるので、仕方なく低周波用は大きな面積を使っている。

最近は時期回路を改良して、ロングストロークの小口径のスピーカも増えている。

しかし大太鼓と同じ音量をだそうとすると、大太鼓並みの大きなスピーカが必要になる。

同軸型と言って、低周波大口径の中央に高周波用小口径スピーカを配置して、音源の位置ゆれを改良したものも増えている。

最近小生は小型同軸型を主に購入して聞いている。

5) 音の減衰

専門書と読むと減衰の原因には

a)結晶粒などによる散乱拡散減衰

b)内部摩擦に基づく減衰

c)転移の運動による減衰

d)強磁性体材料における磁壁の運動による減衰

e)拡散減衰

などと書かれている。がこの理由が正しいとする何のデータもない。

(注意:証拠が無い理論は信じない方が良い。大体が捏造)

e)の拡散減衰は誰が考えても明らか。単に音が広がり、薄まるのは当たり前。

以下に面白い減衰に関する反論を記す。

a)固体中の音は歪の伝播である。(これは音の定義)

b)大きな船の後ろを1cm瞬時押すと、弾性で船全体は直ぐに移動しない。が1cmの歪が押した付近に発生し、音が伝播する。

c)船の先端まで、この歪(音)が伝播すると全体が動いた事になる。

d)ここで音(歪)が減衰すると仮定すると、先端は後ろと同じ移動量は動かない事になる。

e)従って、音が減衰するとするのが間違いである。

音は減衰しないと言う理論は2012年ドイツであったIEEEの学界の超音波部門に論文を出した。

IEEEがこの論文を採用すれば、マシな学者がIEEEに居ると言う事で、採用されなければマシな学者はIEEEに居ないと言う事になる。

本に減衰の理屈を間違って書いている学者が多いので、認めないだろう。

子供の頃か、書物に書かれてない疑問を投げかけて、先生の反応を見る癖が付いてしまっている。

間違いを認める学者に殆ど合った事がない。困った人種だ。

音の減衰材を言うのがあるが、多くは音が早く一般の熱に変換するものである。

実は音と熱は仲間。熱はランダムな原子分子の運動。音はランダムでない原子分子の運動である。

化学でボイルシャルルの法則を知ってると思うが、式では![]() で断熱では温度と圧力は比例する。

で断熱では温度と圧力は比例する。

圧力は単位時間に単位面積に当たった空気の分子の運動量(=熱)で、熱と圧力は本質的に同じものの測定法の違いによる。

音は圧力が伝わる現象で、温度が高い(又は低い)部分が音速で伝播しているとも言える。

それが彼方此方反射し、透過し、最後に音と区別できないランダムな状態になる。

圧力波が熱になるのに一定の時間が必要で、物理では緩衝時間とか呼んでいるみたいだが、計測は出来ない。

原子サイズの温度計と音圧計を作らないと=不可能。

7) 探触子の“角”に関して

超音波垂直探傷で、大きな振動子で又は大きな欠陥を検査すると、中央以外で大きな信号が観測される。

非破壊検査では一番高い信号の部分をその欠陥に位置にする決め事になっているが、複数あると困る。

欠陥の大きさは信号の強度に一般に比例する。が複数山があるとどれを使ったら良いのか?

この高い部分を“角“と呼ぶ。

表面状態の不安定さもあるので、単に最大の振幅の所とも決められない。

この”角“現象は多くは超音波の探触子の特性と理解されているが、実際には探触子はそんな事ない。

何十年も探触子メーカが努力しても良い解決法が見つからないので、こういう場合は探触子以外を怪しむのが常道手段。

「音源の近くの音場の荒れ」に書いた様に単に音波広がるだけ。

では何故かと言うと、4つの事を認識する必要があう。(1)ビームの端の拡散波(小生はBeam Edge

Diffusion =BEDと呼んでいる)(2) 探触子の受信特性 (3)受信アンプの微分特性(4)傷の特性

単独でも長い話になるので、纏めだけ書く。詳細は暇を見つけて、別の項でそれぞれを説明する。

(1)は振動子のビームも、欠陥で反射したビーム、或いは試験体の底面で反射した時も同様に発生する。

半波のFEMソフトでシュミレーションした結果を見ると判りやすい。複数の波の有る場合は、この図を頭の中で複数合成すれば良い。

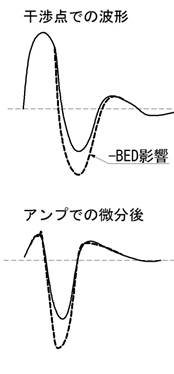

振動子から平面波が出て、ビームの端から外に広がる。それをEBDと呼んでいる。メインビームと同じ位相。

外に広がる力は内側を引っ張るので、-BEDと示した内側逆位相のBEDが発生する。

半波の音の発生の探触子の設計は難しい。多くは保護膜の多重反射のリンギングが続く。

二つ目の半波とこの-BEDが重なると強い音になる。そこに欠陥があると-BEDの垂直成分相当強く反射があると言う事になる。

実際には-BEDの強度はそれ程強くないので、殆どの場合最初の半波より低い。整合層の厚さと干渉して先端半波が低く、次が大きく成る事もある。

ただし、この音圧変化は観測される”角“より遥かに小さい。

単純いこの音圧波形がアンプに入力されるとする場合を考える。

入力のアンプの入力抵抗が一般に探触子のインピーダンスに近い。そうすると総合感度が高くなるので、必然市販品はそうなっている。

その為実質微分され2個目の半波の-BEDの影響部分で信号強度が上がって観測される。振動子の端面と欠陥が並行だったりすると特に強く成る。

滑らかなサイン的波形で書いたが、実際には1)の話の様に探触子とパルサーのマッチングにより方形波やノコギリ波、更には整合層や媒質の減衰も絡んで条件次第で可なり変わる。

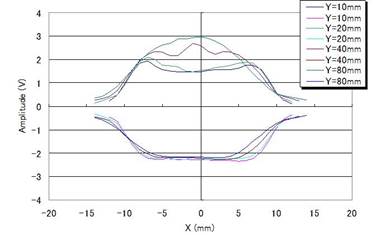

次の図は実際に測定した例。製鉄所など自動超音波探傷器で実際に40年程度(うろ覚え)前から使っている探触子。負側の振幅は最初の半波の音圧、次の半波は正側に描かれている。伝播距離が変っても、最初の半波は左右に多少拡散する程度で殆ど変化しないが、その半波の波の一部が位相反転して-BEDを作り、次の半波に重なって、波形変化する。

下図の上側がそれで、幅方向かなり音圧感度変動している事が判る。近距離音場限界に使づくと中央が盛り上がる。それ以前は中央が下がり気味。要は端に”角“がある。

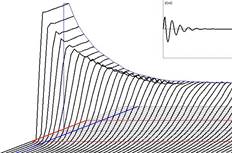

中心軸上で10~80㎜距離の音圧波形を示すと以下。左から10,20,40,80mm

この様な波形でも探触子で受信するとサインカーブに近くなる。音圧波形と観測波形は全くの別物である事を認識する必要ある。

なお、鋭い凸凹もこのセンサーの特性で、観測に使った音圧測定センサー(ハイドロホン)ではありません。

電極とか接着層が適当な厚さの場合に良くこの鋭い凸凹が発生する。

余談になるが、水晶1MHz振動子を励振させ、方形波に近い音を出して、高周波成分を使って数百MHz相当で肉厚測定したと、確か私が生まれた頃の英国の論文に書いてあった。この波形を見ると頷ける。当時は水晶振動子以外なかった時代で、上手い工夫をしたものだ。

今でもQの高い数MHzの振動子で1GHzの超音波肉厚計への応用とか考えられる。(色々な減衰で実用は100MHzどまりだが)

(2)の話は抜かしたが、これは”うー“説明が簡単でない。「音源の近くの音場の荒れ」の間違った理論計算は探触子の受信特性の一部を計算しているようなもので、受信特性は凸凹が発生する。

が、振動子に音波が入らないと電荷(電圧)は発生しない。音波の一部は全反射するし、屈折もするので、保護膜もある。間違った理論計算に近いが、全反射や屈折の影響を考えると、間違った理論より緩やかな受信感度の斑が振動子両側軸付近に発生する。

この受信感度の凸と丁度上記干渉点が一致すると計測信号が更に上がる。

参考に波長の9倍の大きさの方形振動子の場合の受信特性を示す。波形はなだらかな減衰サインカーブとした。実際は上記の様に異なるが。振動子の中央垂直線上の感度が判るように振動子の半分を示した。1、2dBと僅かな差である。他の現象と重なるとも大きく計測される。

傷の反射の話はしなかったが、傷が平面の場合、均一ビーム内に傷と同じ形状の平面振動子がある様な挙動になる。従って傷で、上記同様の現象が発生し、運が悪ければ重なって大きな”角“になる。

と言う事で、音場には殆ど”角“はあらわれず、どちらからと言うと受信の特性と言える。

大きな振動子を使って、有効ビーム幅を広げた自動探傷器では、この”角“がたびたび問題になった。これを解決すには

A)受信後正負何れかしか使わない(半波整流と言う)。が欠陥が空洞とインクルージョンなど反射位相が異なるものを対象の場合は使えない。

B)広帯域と言っても保護膜の厚さで誤魔化した広帯域探触子はダメで、保護膜のごく薄い広帯域探触子にする。

C)受信アンプの入力インピーダンスを上げる。近距離分解能を要求される場合、探触子ケーブルが長い場合等は制限されるが。

D)振動子の端のコーナーを切り、欠陥と平行な部分をなくす。あまり切りすぎるとビーム幅が狭くなるので適度に切る。感度が下がる欠陥形状も出るので注意。

などの方法で対処していた。30年以上前の話だが、5,6システムはこれで切り抜けた。

飽きたから取りあえずここで一旦停止。